A Sabedoria Começa pelas Perguntas — E Pelas Respostas Incômodas

Há um velho princípio, repetido nos círculos estratégicos e nas salas de decisão: quem faz as perguntas certas controla a narrativa. E, no entanto, vivemos tempos em que as perguntas fundamentais parecem ter sido terceirizadas para especialistas, burocratas e instituições que ganharam – não se sabe ao certo quando – o privilégio de pensar por nós.

Como explicar que tomamos como naturais situações que, analisadas a frio, desafiam o bom senso?Por que aceitamos, sem ruído, que estradas sejam monopólio estatal, que a lei seja um produto exclusivo de uma única organização e que a segurança seja, por definição, uma prestação centralizada?

Por que bancos centrais detêm o monopólio da moeda?

E por que tantos acreditam em expressões como “imposto justo”, como se a coerção pudesse ganhar uma camada cosmética de legitimidade?

As perguntas se acumulam, e o ambiente institucional – muitas vezes orientado por métricas políticas e agendas globais – se beneficia justamente da ausência de respostas robustas. É nesse gap cognitivo que prosperam confusões, crenças frágeis e, não raro, mitologias travestidas de ciência.

Para Ludwig von Mises, o ponto focal é simples e contundente: ações humanas são movidas por ideias. Quem controla ideias, controla comportamentos. E nenhum player opera essa engrenagem com mais competência do que o Estado moderno.

Murray Rothbard já cravava: o Estado funciona como um monopolista territorial de coerção, legitimado por sua própria narrativa. Mas coerção explícita custa caro – financeiramente e politicamente. O caminho realmente eficiente é conquistar adesão voluntária. Ou, no jargão corporativo, “alinhamento de stakeholders”.

Como se faz isso?

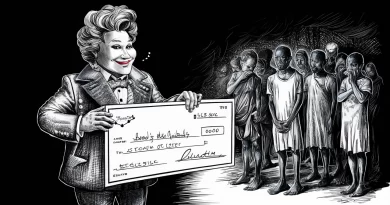

Criando incentivos de curto prazo para conquistar apoio e, principalmente, cooptando a intelligentsia. Intelectuais, economistas, formadores de opinião – uma cadeia produtiva inteira dedicada a construir narrativas que elevam o Estado à categoria de solução universal. Não por coincidência, grande parte deles opera sob remuneração ou influência direta do próprio Estado ou de seus satélites institucionais.

Stanislav Andreski já denunciava, nos anos 1970, o uso ritualístico das ciências sociais. Termos sofisticados, metodologias opacas, modismos acadêmicos e discursos que se protegem por trás de complexidade artificial. É a engenharia reputacional do saber: parecer científico é mais importante do que ser científico.

A economia convencional, ao adotar métodos das ciências naturais – como se seres humanos fossem partículas previsíveis –, abriu a porta para interpretações que justificam qualquer intervenção estatal. Se tudo é “hipótese” e nada é certeza lógica, todo experimento político pode ser vendido como um piloto promissor. E quando falha? Basta culpar “variáveis externas”, recalibrar o modelo e tentar de novo.

O ponto de ruptura aparece quando retomamos o que Mises chamou de economia como ciência a priori, baseada em verdades dedutivas e não em testes empíricos frágeis. Não há experimento que derrube princípios lógicos como:

Toda troca voluntária gera ganho mútuo.

Moeda de mercado emerge espontaneamente como mercadoria.

Moeda fiduciária estatal só se sustenta pela coerção.

Expansão monetária reduz o poder de compra.

O Estado, uma vez criado, tende a expandir seu escopo – nunca o contrário.

Esses pontos não dependem de opinião, eleição, estatística ou aprovação de comitê. São relações lógicas, independentes do tempo, do país e do humor do mercado.

As confusões persistem não porque as pessoas são ignorantes, mas porque há um ecossistema institucional cuidadosamente projetado para moldar percepções. Do ensino básico aos fóruns multilaterais, passando pela mídia e pelos influencers da economia, há uma narrativa dominante: a de que liberdade individual é algo perigoso demais para ser deixado ao indivíduo.

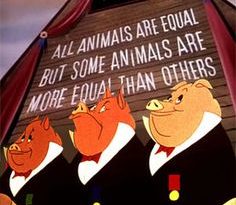

E assim, propostas que restringem liberdade são vendidas como ferramentas de emancipação. Programas centralizadores recebem nomenclaturas de inclusão. Iniciativas de controle vêm embaladas em discursos de proteção. É a lógica do duplipensar, descrita por Orwell: duas ideias contraditórias convivem sem atrito dentro da mesma cabeça.

No fim do dia, há apenas dois modelos de interação humana:

voluntariedade ou coerção.

Mercados operam pela primeira.

Estados, pela segunda.

Não existe meio-termo operacional. Chamá-lo de “justiça social”, “objetivo coletivo”, “transição ecológica”, “pacto civilizatório” ou qualquer outro eufemismo não altera sua natureza lógica.

E essa distinção, tão simples que irrita, é justamente a mais poderosa ferramenta intelectual para desmontar narrativas que, hoje, pavimentam caminhos para projetos cada vez mais centralizadores – do Grande Reset às versões reempacotadas do velho socialismo.

A Verdade É Simples. A Aplicação É Que Não É.

À medida que instituições multilaterais, corporações globalizadas e estados ampliados avançam em agendas centralizadoras, o pensamento a priori se torna um framework de sobrevivência intelectual.

Não é um manifesto libertário. Não é uma crítica partidária. É apenas a aplicação rigorosa da lógica ao campo da ação humana.

Goethe tinha razão ao dizer que as pessoas se irritam quando a verdade é simples, porque aplicá-la exige responsabilidade individual – um recurso escasso na era da delegação permanente de julgamento.

Em um mundo que opera cada vez mais por narrativas, continuar fazendo as perguntas certas talvez seja o último reduto de verdadeira liberdade.